Pressemitteilung

Erstmaliger eindeutiger Nachweis einer mondbildenden Scheibe um einen Exoplaneten

22. Juli 2021

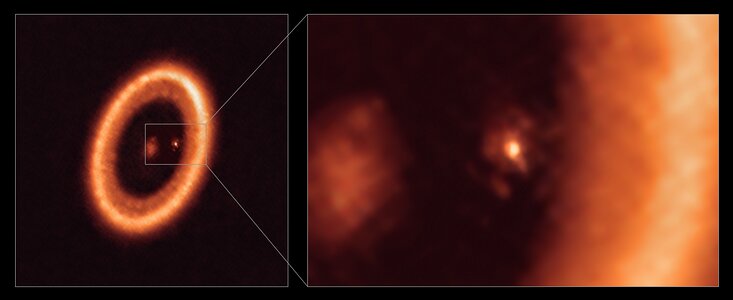

Mit dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), an dem die Europäische Südsternwarte (ESO) als Partner beteiligt ist, haben Astronomen zum ersten Mal eindeutig eine Scheibe um einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachgewiesen. Die Beobachtungen werden neue Erkenntnisse darüber liefern, wie sich Monde und Planeten in jungen Planetensystemen bilden.

„Unsere Arbeit stellt einen klaren Nachweis einer Scheibe dar, in der sich natürliche Trabanten bilden könnten“, sagt Myriam Benisty, Forscherin an der Universität von Grenoble, Frankreich, und an der Universität von Chile. Sie leitete die neue Studie, die heute in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde. „Unsere ALMA-Beobachtungen wurden mit einer so exzellenten Auflösung gewonnen, dass wir klar erkennen konnten, dass die Scheibe mit dem Planeten assoziiert ist. Zudem sind wir in der Lage, ihre Größe zum ersten Mal einzugrenzen“, fügt sie hinzu.

Die fragliche Scheibe, eine so genannte zirkumplanetare Scheibe, umgibt den Exoplaneten PDS 70c, einen von zwei riesigen, Jupiter-ähnlichen Planeten, der einen fast 400 Lichtjahre entfernten Stern umkreist. Astronomen hatten schon früher Hinweise auf eine „mondbildende“ Scheibe um diesen Exoplaneten gefunden. Da sie die Scheibe aber nicht eindeutig von ihrer Umgebung unterscheiden konnten, konnten sie ihren Nachweis nicht bestätigen – bis jetzt.

Außerdem fanden Benisty und ihr Team mit Hilfe von ALMA heraus, dass die Scheibe etwa den gleichen Durchmesser hat wie die Entfernung von unserer Sonne zur Erde und genug Masse, um bis zu drei natürliche Satelliten von der Größe des Mondes zu bilden.

Doch die Ergebnisse sind nicht nur entscheidend, um die Entstehung von Monden zu ergründen. „Diese neuen Beobachtungen sind auch extrem wichtig, um Theorien über die Planetenentstehung zu überprüfen, die bisher nicht getestet werden konnten“, sagt Jaehan Bae, ein Forscher vom Earth and Planets Laboratory der Carnegie Institution for Science, USA, und Autor der Studie.

Planeten bilden sich in staubhaltigen Scheiben um junge Sterne und graben Lücken hinein, während sie Material aus dieser zirkumstellaren Scheibe für ihr Wachstum aufzehren. In diesem Prozess kann ein Planet seine eigene zirkumplanetare Scheibe entwickeln. Diese Scheibe trägt zum Wachstum des Planeten bei, während sie die Menge an Material reguliert, die auf den Planeten fällt. Gleichzeitig können sich das Gas und der Staub in der zirkumplanetaren Scheibe durch mehrfache Kollisionen zu immer größeren Gebilden verdichten, was schließlich zur Geburt von Monden führt.

Doch die Astronomen verstehen die Details dieser Prozesse noch nicht vollständig. „Kurz gesagt, es ist immer noch unklar, wann, wo und wie sich Planeten und Monde bilden“, erklärt ESO Research Fellow Stefano Facchini, der ebenfalls an der Forschung beteiligt war.

„Mehr als 4000 Exoplaneten wurden bisher gefunden, aber alle von ihnen wurden in entwickelten Systemen entdeckt. PDS 70b und PDS 70c, die ein System bilden, das an das Jupiter-Saturn-Paar erinnert, sind die einzigen beiden bisher entdeckten Exoplaneten, die sich noch im Entstehungsprozess befinden“, erklärt Miriam Keppler, Forscherin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Deutschland und eine der Co-Autoren der Studie [1].

„Dieses System bietet uns daher eine einzigartige Möglichkeit, die Prozesse der Entstehung von Planeten und natürlichen Satelliten zu beobachten und zu studieren“, ergänzt Facchini.

PDS 70b und PDS 70c, die beiden Planeten, aus denen das System besteht, wurden erstmals 2018 bzw. 2019 mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO entdeckt und sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit seither vielfach mit anderen Teleskopen und Instrumenten beobachtet worden [2].

Die jüngsten hochauflösenden ALMA-Beobachtungen haben es den Astronomen nun ermöglicht, weitere Erkenntnisse über das System zu gewinnen. Sie bestätigten nicht nur den Nachweis der zirkumplanetaren Scheibe um PDS 70c und untersuchten deren Größe und Masse. Sie fanden auch heraus, dass PDS 70b keine eindeutigen Hinweise auf eine solche Scheibe zeigt, was darauf hindeutet, dass ihm PDS 70c das Staubmaterial aus seiner Geburtsumgebung entzogen hat.

Ein noch tieferes Verständnis des Planetensystems soll mit dem Extremely Large Telescope (ELT) der ESO erreicht werden, das derzeit auf dem Cerro Armazones in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut wird. „Das ELT wird der Schlüssel für diese Forschung sein, da es uns mit seiner viel höheren Auflösung ermöglichen wird, das System sehr detailliert zu kartieren“, sagt Co-Autor Richard Teague, Forscher am Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, USA. Insbesondere wird das Team mit dem Mittelinfrarot-ELT-Imager und -Spektrografen (METIS) des ELT die Gasbewegungen um PDS 70c untersuchen können, um ein vollständiges 3D-Bild des Systems zu erhalten.

Endnoten

[1] Trotz der Ähnlichkeit mit dem Jupiter-Saturn-Paar beachten Sie bitte, dass die Scheibe um PDS 70c etwa 500-mal größer ist als die Ringe des Saturns.

[2] PDS 70b wurde mit dem Instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) entdeckt, während PDS 70c mit dem Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) des VLT gefunden wurde. Das Zwei-Planeten-System wurde auch mit dem X-Shooter-Instrument untersucht, das ebenfalls am VLT der ESO installiert ist.

Weitere Informationen

Diese Forschungsergebnisse wurden in dem Artikel „A Circumplanetary Disk Around PDS 70c“ vorgestellt, der in der Zeitschrift The Astrophysical Journal Letters (DOI: 10.3847/2041-8213/ac0f83) erscheint.

Das Team besteht aus Myriam Benisty (Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS, Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile und Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble, Frankreich [UGA]), Jaehan Bae (Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington DC, USA), Stefano Facchini (Europäische Südsternwarte, Garching bei München, Deutschland), Miriam Keppler (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg, Deutschland [MPIA]), Richard Teague (Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, Cambridge, MA, USA [CfA]), Andrea Isella (Department of Physics and Astronomy, Rice University, Houston, TX, USA), Nicolas T. Kurtovic (MPIA), Laura M. Perez (Departamento de Astronomía, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile [UCHILE]), Anibal Sierra (UCHILE), Sean M. Andrews (CfA), John Carpenter (Joint ALMA Observatory, Santiago de Chile, Chile), Ian Czekala (Department of Astronomy and Astrophysics, Pennsylvania State University, PA, USA, Center for Exoplanets and Habitable Worlds, Davey Laboratory, Pennsylvania State University, PA, USA, Center for Astrostatistics, Davey Laboratory, Pennsylvania State University, PA, USA und Institute for Computational & Data Sciences, Pennsylvania State University, PA, USA), Carsten Dominik (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, Universität Amsterdam, Niederlande), Thomas Henning (MPIA), Francois Menard (UGA), Paola Pinilla (MPIA und Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St Mary, Dorking, UK) und Alice Zurlo (Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile und Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile).

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Die Organisation hat 16 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Hinzu kommen das Gastland Chile und Australien als strategischer Partner. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist außerdem einer der Hauptpartner bei zwei Projekten auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das European Extremely Large Telescope (E-ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ist eine internationale astronomische Einrichtung, die gemeinsam von der ESO, der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) der USA und den japanischen National Institutes of Natural Sciences (NINS) in Kooperation mit der Republik Chile betrieben wird. Getragen wird ALMA von der ESO im Namen ihrer Mitgliedsländer, von der NSF in Zusammenarbeit mit dem kanadischen National Research Council (NRC), dem Ministry of Science and Technology (MOST) und NINS in Kooperation mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan sowie dem Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI). Bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb ist die ESO federführend für den europäischen Beitrag, das National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das seinerseits von Associated Universities, Inc. (AUI) betrieben wird, für den nordamerikanischen Beitrag und das National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) für den ostasiatischen Beitrag. Dem Joint ALMA Observatory (JAO) obliegt die übergreifende Projektleitung für den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Beobachtungsbetrieb von ALMA.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Forschungsartikel

- Fotos von ALMA

- Für die Medien: Abonnieren Sie unseren Newsletter, um Pressemitteilungen vor Ablauf der Sperrfrist in Ihrer Sprache zu erhalten.

- Für Wissenschaftler*innen: Erzählen sie uns Ihre Geschichte zu Ihren Forschungsergebnissen!

Kontaktinformationen

Myriam Benisty

Universidad de Chile and Université Grenoble Alpes

Santiago de Chile, Chile

E-Mail: myriam.benisty@univ-grenoble-alpes.fr

Jaehan Bae

Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science

Washington DC, USA

E-Mail: jbae@carnegiescience.edu

Stefano Facchini

European Southern Observatory

Garching bei München, Germany

E-Mail: stefano.facchini@eso.org

Miriam Keppler

Max Planck Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

E-Mail: keppler@mpia.de

Richard Teague

Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Cambridge, MA, USA

E-Mail: richard.d.teague@cfa.harvard.edu

Bárbara Ferreira

ESO Media Manager

Garching bei München, Germany

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: press@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2111de |

| Name: | PDS 70c |

| Typ: | Milky Way : Planet : Type : Gas Giant Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array |

| Science data: | 2021ApJ...916L...2B |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.