Pressemitteilung

ALMA öffnet seine Augen

Das weltweit leistungsfähigste Teleskop für den Millimeter- und Submillimeter Bereich geht in Betrieb und liefert erste Aufnahmen

3. Oktober 2011

Das fortschrittlichste bodengebundene Observatorium der Welt, das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), hat seinen wissenschaftlichen Beobachtungsbetrieb aufgenommen. Das erste veröffentlichte Bild, das noch aus Aufbauphase des Teleskops stammt, eröffnet den Blick auf ein Universum, das für Teleskope, die im sichtbaren und infraroten Licht arbeiten, vollkommen unsichtbar ist. Tausende Wissenschaftler aus aller Welt haben sich um die Chance beworben, als erste einige der dunkelsten, kältesten, am weitesten entfernten und am besten verborgenen Geheimnisse des Kosmos mit diesem neuen Instrument erforschen dürfen.

Momentan besteht das rasch wachsende Antennenfeld auf dem 5000 Meter hoch gelegenen Chajnantor-Plateau im Norden Chiles aus etwa einem Drittel der insgesamt 66 vorgesehenen Antennen. Der größte realisierbare Abstand zwischen den Antennen – entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Feldes – beträgt bislang 125 Meter anstelle der maximal geplanten 16 Kilometer. Obwohl sich ALMA derzeit noch im Bau befindet, ist es doch bereits das leistungsfähigste Teleskop seiner Art – was sich auch an der außergewöhnlich großen Zahl von Astronomen zeigt, die Beobachtungszeit an ALMA beantragt haben.

„Bereits in dieser frühen Phase ist ALMA leistungsfähiger als alle anderen Submillimeter-Teleskope. Dass dieser bedeutende Meilenstein erreicht wurde, geht auf den beeindruckenden Einsatz der vielen Wissenschaftler und Ingenieure der ALMA-Partner auf der ganzen Welt zurück”, so Tim de Zeeuw, Generaldirektor der ESO, dem europäischen Partner im ALMA-Projekt.

ALMA beobachtet das Universum bei Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich, was etwa der tausendfachen Wellenlänge des sichtbaren Lichtes entspricht. In diesem Spektralbereich können Astronomen sowohl extrem kalte Objekte – wie beispielsweise die dichten Wolken von interstellarem Gas und Staub, in denen sich neue Sterne bilden – als auch sehr weit entfernte Objekte im frühen Universum beobachten.

ALMA unterscheidet sich grundlegend von Teleskopen für den sichtbares und infrarotes Licht. Es besteht aus einem Feld miteinander verbundener Antennen, die wie ein einziges riesiges Teleskop agieren, welches für viel längere Wellenlängen empfindlich ist als die des sichtbaren Lichtes. Die von ALMA aufgenommenen Bilder unterscheiden sich daher deutlich von den gewohnten Aufnahmen anderer Teleskope.

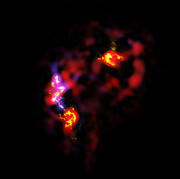

Während der vergangenen Monate war das ALMA-Team damit beschäftigt, die Systeme des Observatoriums zu testen und auf die “Early Science”, also “frühe Wissenschaft”, genannte erste Runde von wissenschaftlichen Beobachtungen vorzubereiten. Ein Ergebnis dieser Tests ist die erste veröffentlichte Himmelsaufnahme von ALMA. Die meisten der Daten, die verwendet wurden, um diese Aufnahme der so genannten Antennengalaxien zu erzeugen, stammen von nur zwölf im Verbund arbeitenden Antennen – weit weniger als für die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen vorgesehen sind, und auch mit kleineren Abständen zwischen den Antennen. Von zukünftigen Beobachtungen kann man daher noch deutlich größere Bildqualität erwarten. Während das Observatorium wächst, werden sich Schärfe und Qualität, aber auch die Effizienz, mit der Beobachtungen gewonnen werden können, drastisch in dem Maße steigern, in dem zusätzliche Antennen zur Verfügung stehen [1].

Die Antennengalaxien sind ein kollidierendes Galaxienpaar, dessen Form durch die Kollision stark verzerrt wurde. Während das sichtbare Licht uns die Sterne in den Galaxien zeigt, ermöglicht ALMA den Blick auf Objekte, die herkömmlichen Teleskopen völlig verborgen bleiben: die Wolken aus kaltem, dichtem Gas, aus denen neue Sterne entstehen [2]. Die hier gezeigte Aufnahme ist das beste Bild, das je im Submillimeter-Bereich von den Antennengalaxien gemacht wurde.

Massereiche Ansammlungen von Gas finden sich nicht nur in den Zentren der beiden Galaxien, sondern auch in der chaotischen Zone, die direktevon der Kollision betroffen ist. Das dortige Gashat eine Masse von mehreren Milliarden mal der Masse unserer Sonne – ein reicher Vorrat an Rohmaterial für die Entstehung zukünftiger Sterngenerationen. Beobachtungen wie diese öffnen ein neues Fenster ins Submillimeter-Universum, und werden uns helfen, zu verstehen, wie die Kollision von Galaxien die Geburt neuer Sterne auslöst. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie ALMA Regionen des Universums zugänglich macht, die mit Teleskopen für das sichtbare und infrarote Licht nicht beobachtbar sind.

Nur etwa 100 Beobachtungsprojekte konnten den Zuschlag für die erste, neunmonatige Phase der “Early Science” erhalten. Interessierte Wissenschaftler aus aller Welt haben jedoch während der letzten Monate über 900 Beobachtungsanträge eingereicht. Diese neunfache Überbuchung stellt einen Rekord dar. Die erfolgreichen Anträge wurden auf der Grundlage des wissenschaftlichen Inhaltes, regionaler Gesichtspunkte, und auch ihrer Relevanz bezüglich der wissenschaftlichen Hauptziele des ALMA-Projektes ausgewählt.

“Wir erleben einen historischen Augenblick in der Geschichte der Astronomie, der Wissenschaft, und vielleicht sogar für die Entwicklung der Menschheit, jetzt wo wir das größte momentan im Bau befindliche Observatorium in Betrieb nehmen”, erklärt Thijs de Graauw, der Direktor von ALMA.

Eines der Projekte, die für die ALMA „Early Science“-Beobachtungen ausgewählt wurden, wird von David Wilner vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts in den USA geleitet. Wilner erläutert: “Mein Team sucht nach den Grundbausteinen für Sonnensysteme. ALMA hat einzigartige Eigenschaften, die es erlauben, diese Grundbausteine aufzuspüren.”

Das Ziel dieser Beobachtungen ist AU Microscopii, ein Stern in 33 Lichtjahren Entfernung, der nur 1% des Alters unserer Sonne aufweist. “Wir werden ALMA verwenden, um den “Geburtsring” aus Planetesimalen abzubilden, die diesen jungen Stern umkreisen sollten. Nur mit ALMA besteht die Hoffnung, Verklumpungen in diesen staubigen Asteroidengürteln zu entdecken, die die Anwesenheit unsichtbarer Planeten verraten können.” Wilner und sein Team werden ihre Daten mit einem europäischen Team teilen, das ebenfalls ALMA-Beobachtungen dieses nahen und von Staubringen umgebenen Sterns beantragt hatte.

Die Suche nach bewohnbaren Planeten, die fremde Sonnen umkreisen, ist auch eine Suche nach Wasser in diesen fernen Sonnensystemen. Die Schwärme aus Felsen, Staubkörnern und Gas im Orbit um Sterne enthalten vermutlich auch Trümmerstücke aus Wassereis, Gasen und womöglich sogar organischen Molekülen – der Astrochemie des Lebens.

Simon Casassus von der Universidad de Chile und sein Team werden ALMA einsetzen, um die Gas- und Staubscheibe um den 400 Lichtjahre entfernten jungen Stern HD142527 zu beobachten. “Die Staubscheibe um diesen Stern weist eine große Lücke auf, die möglicherweise durch die Entstehung von Riesenplaneten freigeräumt wurde”, erklärt Casassus. “Außerhalb dieser Lücke enthält die Scheibe genug Material um etwa ein Dutzend jupiterartige Planeten hervorzubringen. Innerhalb der Lücke könnte gerade ein junger Riesenplanet entstehen – falls genug Gas vorhanden ist.” Mit ALMA wird das Team die Gesamtmenge und den physikalischen Zustand des Gases in der Lücke vermessen. “ALMA ermöglicht es uns auf diese Weise, die Geburt von Planeten oder aber die unmittelbaren Nachwehen dieses Prozesses zu beobachten”, ergänzt Casassus.

In der viel größeren Entfernung von 26.000 Lichtjahren befindet sich das Zentrum unserer Milchstraße, auch bekannt als Sagittarius A*, das ein Schwarzes Loch von vier Millionen Sonnenmassen beherbergt. Gas und Staub zwischen dem Zentrum der Milchstraße und der Erde versperren unseren optischen Teleskopen den Blick auf dieses Objekt. ALMA jedoch kann diesen galaktischen Schleier durchdringen und uns fantastische Blicke auf Sagittarius A* ermöglichen.

Heino Falcke, Astronom an der Radboud Universiteit Nijmegen in den Niederlanden, erklärt: “ALMA wird es uns erlauben, Lichtblitze aus der Umgebung dieses supermassereichen Schwarzen Lochs zu beobachten und Aufnahmen von Gaswolken anzufertigen, die in seinem gewaltigen Gravitationsfeld gefangen sind. So werden wir die ausschweifenden Fressgewohnheiten dieses Monsters studieren können. Wir glauben, dass ein Teil des Gases nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Umfeld des Schwarzen Lochs entkommt.”

Ähnlich wie die schwarzen Umrisslinien in einem Malbuch für Kinder, zeichnen kosmischer Staub und Gas die Strukturen im Inneren von Galaxien nach – auch in Fällen, in denen wir die Galaxien selbst gar nicht klar erkennen können. Am äußersten Rand des beobachtbaren Universums liegen die mysteriösen Starburstgalaxien (Galaxien mit starker Sternentstehung), die wie helle Inseln in einem ansonsten ruhigen, dunklen Kosmos leuchten. Dort wird ALMA nach kaltem Gas und Staub suchen, in einer Epoche, die nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall umfasstt und von den Astronomen auch “kosmische Morgendämmerung” genannt wird.

Masami Ouchi von der Universität von Tokio in Japan wird ALMA verwenden um “Himiko” zu beobachten, eine sehr weit entfernte Galaxie, die jedes Jahr Sterne mit einer Gesamtmasse von einhundert Sonnenmassen hervorbringt und von einem gigantischen hellen Nebel umgeben ist. “Andere Teleskope können uns nicht helfen, die Frage zu klären, warum Himiko so hell ist und einen derart großen und heißen Nebel hervorgebracht hat, während das Universum um sie herum so ruhig und dunkel ist”, erläutert Ouchi. “ALMA kann uns das kalte Gas tief im sternbildenden Nebel von Himiko zeigen, das die Bewegungen und Vorgänge innerhalb der Galaxie verrät. So werden wir endlich erfahren, wie die Galaxien in der kosmischen Morgendämmerung entstanden sind.”

Während der „Early Science“-Beobachtungen wird der Aufbau von ALMA auf der Chajnantor-Hochebene in der unwirtlichen Atacama-Wüste in den chilenischen Anden weitergehen. Jede neue, für die Unbilden des Klimas gerüstete Antenne wird über Glasfaserkabel an das Gesamtsystem angeschlossen. Die Bilddaten jeder einzelnen Antenne werden von einem der schnellsten spezialisierten Supercomputer der Welt zu einem Gesamtbild verrechnet: dem ALMA-Korrelator, der 17 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde [3] ausführen kann.

2013 wird ALMA ein bis zu 16 Kilometer großes Antennenfeld aus 66 hochpräzise gefertigten Antennen für den Millimeter- und Submillimeterbereich sein. Die Antennen werden als ein von den multinationalen ALMA-Partnern in Europa, Nordamerika und Ostasien errichtetes Teleskop zusammenarbeiten werden.

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ist eine internationale astronomische Einrichtung, die gemeinsam von Europa, Nordamerika und Ostasien in Zusammenarbeit mit der Republik Chile getragen wird. Von europäischer Seite aus wird ALMA über die Europäische Südsternwarte (ESO) finanziert, in Nordamerika von der National Science Foundation (NSF) der USA in Zusammenarbeit mit dem kanadischen National Research Council (NRC) und dem National Science Council von Taiwan (NSC), und in Ostasien von den japanischen National Institutes of Natural Sciences (NINS) in Kooperation mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan. Bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb ist die ESO federführend für den europäischen Beitrag, das National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das seinerseits von Associated Universities, Inc. (AUI) betrieben wird, für den nordamerikanischen Beitrag und das National Astronomical Observatory of Japan für den ostasiatischen Beitrag. Das Joint ALMA Observatory (JAO) übernimmt die übergreifende Projektleitung für den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Beobachtungsbetrieb von ALMA.

Endnoten

[1] Die Qualität der Aufnahmen eines interferometrischen Teleskops wie ALMA hängt sowohl von der Anzahl der Einzelantennen als auch von ihren Abständen zueinander ab. Größere Abstände bedeuten, dass schärfere Abbildungen erzeugt werden können, und je mehr Antennen zusammengeschaltet werden, desto mehr Details werden erkennbar. Weiterführende Informationen zu ALMA und zur Interferometrie finden sich unter: http://www.eso.org/public/teles-instr/alma/interferometry/

[2] Die Beobachtungen wurden bei denjenigen Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich durchgeführt, die besonders geeignet sind, um Kohlenmonoxidmoleküle in den ansonsten unsichtbaren sternbildenden Wasserstoffwolken zu entdecken.

[3] 1,7 x 1016 Rechenoperationen pro Sekunde

Weitere Informationen

Die Europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Getragen wird die Organisation durch ihre 15 Mitgliedsländer: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO betreibt drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Nordchile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist der europäische Partner für den Aufbau des Antennenfelds ALMA, das größte astronomische Projekt überhaupt. Derzeit entwickelt die ESO ein Großteleskop der 40-Meter-Klasse für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren und Infrarotlichts, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird, das European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsstaaten (und einigen weiteren Ländern) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- ALMA-Webseiten bei der ESO (englisch)

- Bilder von ALMA

- ALMA-Webseiten des JAO (englisch)

- ALMA-Webseiten des NRAO (englisch)

- ALMA-Webseiten des NAOJ (englisch)

- Liste der 112 Beobachtungsprojekte höchster Priorität für die ALMA "Early Science"-Phase mit Titel, beteiligten Wissenschaftlern und Kurzbeschreibungen (PDF)

Kontaktinformationen

Paola Andreani

European ARC Manager, ESO

Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6576

E-Mail: pandrean@eso.org

Douglas Pierce-Price

ESO Public Information Officer

Garching, Germany

Tel: +49 89 3200 6759

E-Mail: dpiercep@eso.org

Lars-Åke Nyman

Head of Science Operations, Joint ALMA Observatory

Santiago, Chile

Tel: +56 2 467 6127

E-Mail: lnyman@alma.cl

William Garnier

Education and Public Outreach Officer, Joint ALMA Observatory

Santiago, Chile

Tel: +56 2 467 6119

E-Mail: wgarnier@alma.cl

Mark McKinnon

North American ALMA Project Manager

USA

Tel: +1 434-296-0229

E-Mail: mmckinno@nrao.edu

Tania Burchell

Science Writer, National Radio Astronomy Observatory

Charlottesville, USA

Tel: +1 434 244 6812

E-Mail: tburchel@nrao.edu

Sachiko K. Okumura

East Asian ARC Manager, National Astronomical Observatory of Japan

Japan

Tel: +81 422 34 3782

E-Mail: sachiko.k.okumura@nao.ac.jp

Masaaki Hiramatsu

Education & Public Outreach Officer, National Astronomical Observatory of Japan

Japan

Tel: +81 422 34 3900 ext.3150

E-Mail: hiramatsu.masaaki@nao.ac.jp

Rodrigo Alvarez (Pressekontakt Belgien)

ESO Science Outreach Network

und Planetarium, Royal Observatory of Belgium

Tel: +32-2-474 70 50

E-Mail: eson-belgium@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1137de-be |

| Name: | Antennae Galaxies |

| Typ: | Local Universe : Galaxy : Type : Interacting |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array |