Pressemitteilung

Der erste interstellare Komet könnte der ursprünglichste sein, der je gefunden wurde

30. März 2021

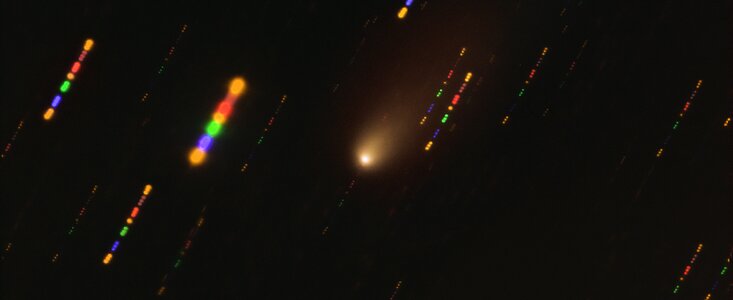

Neue Beobachtungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) deuten darauf hin, dass der abtrünnige Komet 2I/Borisov, der erst der zweite und kürzlich entdeckte interstellare Besucher unseres Sonnensystems ist, einer der ursprünglichsten ist, die je beobachtet wurden. Die Astronomen vermuten, dass der Komet höchstwahrscheinlich nie in der Nähe eines Sterns vorbeizog, so dass er eine unveränderte Hinterlassenschaft der Gas- und Staubwolke ist, aus der er entstand.

2I/Borisov wurde im August 2019 von dem Amateurastronomen Gennady Borisov entdeckt. Wenige Wochen später wurde bestätigt, dass er von jenseits des Sonnensystems stammt. „2I/Borisov könnte der erste wirklich unverfälschte Komet sein, der jemals beobachtet wurde“, sagt Stefano Bagnulo vom Armagh Observatory and Planetarium in Nordirland, Vereinigtes Königreich, der die neue, heute in Nature Communications veröffentlichte Studie leitete. Das Team ist überzeugt, dass der Komet noch nie nahe an einem Stern vorbeigeflogen ist, bevor er 2019 die Sonne passierte.

Bagnulo und seine Kollegen nutzten das FORS2-Instrument am VLT der ESO im Norden Chiles, um 2I/Borisov mit einer Technik namens Polarimetrie [1] im Detail zu untersuchen. Da diese Methode regelmäßig zur Untersuchung von Kometen und anderen Kleinkörpern unseres Sonnensystems eingesetzt wird, konnte das Team den interstellaren Besucher mit unseren lokalen Kometen vergleichen.

Sie fanden heraus, dass 2I/Borisov polarimetrische Eigenschaften hat, die sich von denen der Kometen des Sonnensystems unterscheiden, mit Ausnahme von Hale-Bopp. Der Komet Hale-Bopp erregte in den späten 1990er Jahren großes öffentliches Interesse, da er mit bloßem Auge leicht zu sehen war, und auch, weil er einer der ursprünglichsten Kometen war, den Astronomen je gesehen hatten. Es wird angenommen, dass Hale-Bopp vor seiner letzten Passage nur einmal an unserer Sonne vorbeigeflogen war und daher kaum von Sonnenwind und Strahlung beeinflusst wurde. Die Zusammensetzung des Kometen ist derjenigen der Gas- und Staubwolke sehr ähnlich, aus der er und der Rest des Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist.

Um Hinweise auf die Zusammensetzung des Kometen zu erhalten, analysierte das Team die Polarisation zusammen mit der Farbe des Kometen und kam zu dem Schluss, dass 2I/Borisov in der Tat noch ursprünglicher ist als Hale-Bopp. Das bedeutet, dass er unverfälschte Signaturen der Gas- und Staubwolke trägt, aus der er entstanden ist.

„Die Tatsache, dass die beiden Kometen bemerkenswert ähnlich sind, legt nahe, dass die Umgebung, in der 2I/Borisov entstanden ist, sich in ihrer Zusammensetzung nicht so sehr von der Umgebung im frühen Sonnensystem unterscheidet“, sagt Alberto Cellino, ein Mitautor der Studie, vom Astrophysikalischen Observatorium von Turin, Nationales Institut für Astrophysik (INAF), Italien.

Olivier Hainaut, ein Astronom bei der ESO in Deutschland, der Kometen und andere erdnahe Objekte untersucht, aber nicht an dieser neuen Studie beteiligt war, stimmt dem zu. „Das Hauptergebnis, dass 2I/Borisov keinem anderen Kometen außer Hale-Bopp gleicht, ist sehr überzeugend“, sagt er und fügt hinzu, dass „es sehr plausibel ist, dass sie unter sehr ähnlichen Bedingungen entstanden sind.“

„Die Ankunft von 2I/Borisov aus dem interstellaren Raum stellt die erste Gelegenheit dar, die Zusammensetzung eines Kometen aus einem anderen Planetensystem zu untersuchen“, erklärt Ludmilla Kolokolova von der University of Maryland in den USA, die an der Untersuchung in „Nature Communications“ beteiligt war. „So können wir überprüfen, ob sich das Material, das von diesem Kometen stammt, irgendwie von unserer heimischen Variation unterscheidet.“

Bagnulo hofft, dass die Astronomen noch vor Ende des Jahrzehnts eine weitere, noch bessere Gelegenheit haben werden, einen abtrünnigen Kometen im Detail zu untersuchen. „Die ESA plant den Start von Comet Interceptor im Jahr 2029, der die Fähigkeit haben wird, ein nächstes besuchendes interstellares Objekt zu erreichen, wenn es auf einer geeigneten Flugbahn entdeckt wird“, sagt er und bezieht sich dabei auf eine bevorstehende Mission der Europäischen Weltraumorganisation.

Eine im Staub verborgene Entstehungsgeschichte

Auch ohne eine Weltraummission können die Astronomen die vielen Teleskope auf der Erde nutzen, um Einblicke in die verschiedenen Eigenschaften von Einzelgänger-Kometen wie 2I/Borisov zu gewinnen. „Stellen Sie sich vor, wie viel Glück wir hatten, dass ein Komet aus einem Lichtjahre entfernten System einfach zufällig an unserer Haustür vorbeikam“, sagt Bin Yang, Astronomin bei der ESO in Chile, die ebenfalls den Durchflug von 2I/Borisov durch unser Sonnensystem nutzte, um diesen mysteriösen Kometen zu untersuchen. Die Ergebnisse ihres Teams sind in Nature Astronomy veröffentlicht.

Yang und ihr Team nutzten Daten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), an dem die ESO beteiligt ist, sowie des VLT der ESO, um die Staubkörner von 2I/Borisov zu untersuchen und so Hinweise auf die Entstehung des Kometen und die Bedingungen in seinem Heimatsystem zu sammeln.

Sie entdeckten, dass die Koma von 2I/Borisov – eine Staubhülle, die den Hauptkörper des Kometen umgibt – kompakte Kieselsteine enthält, Körner von etwa einem Millimeter Größe oder größer. Darüber hinaus fanden sie heraus, dass sich die relativen Mengen an Kohlenmonoxid und Wasser im Kometen drastisch veränderten, als er sich der Sonne näherte. Das Team, zu dem auch Olivier Hainaut gehört, vermutet, dass dies darauf hindeutet, dass der Komet aus Materialien besteht, die sich an verschiedenen Orten in seinem Planetensystem gebildet haben.

Die Beobachtungen von Yang und ihrem Team deuten darauf hin, dass die Materie in 2I/Borisovs planetarer Heimat von Gegenden in der Nähe seines Sterns bis hin zu weiter entfernten Regionen vermischt wurde, vielleicht aufgrund der Existenz von Riesenplaneten, deren starke Schwerkraft Material im System aufwirbelt. Astronomen glauben, dass ein ähnlicher Prozess schon früh im Leben unseres Sonnensystems stattgefunden hat.

Obwohl 2I/Borisov der erste Komet war, der an der Sonne vorbeiflog, war er nicht der erste interstellare Besucher. Das erste interstellare Objekt, das beim Vorbeiflug an unserem Sonnensystem beobachtet wurde, war ʻOumuamua, ein weiteres Objekt, das 2017 mit dem VLT der ESO untersucht wurde. Ursprünglich als Komet klassifiziert, wurde ʻOumuamua später in einen Asteroiden umgruppiert, da ihm eine Koma fehlte.

Endnoten

[1] Polarimetrie ist eine Technik zur Messung der Polarisation von Licht. Licht wird zum Beispiel polarisiert, wenn es bestimmte Filter durchläuft, wie die Gläser von polarisierten Sonnenbrillen oder Kometenmaterial. Durch die Untersuchung der Eigenschaften des Sonnenlichts, das durch den Staub eines Kometen polarisiert wird, können Forscher Einblicke in die Physik und Chemie von Kometen gewinnen.

Weitere Informationen

Die im ersten Teil dieser Pressemitteilung beschriebene Studie wurde in der Veröffentlichung „Unusual polarimetric properties for interstellar comet 2I/Borisov“ vorgestellt, die in Nature Communications (doi: 10.1038/s41467-021-22000-x) erschienen ist. Der zweite Teil der Veröffentlichung hebt die Studie „Compact pebbles and the evolution of volatiles in the interstellar comet 2I/Borisov“ hervor, die in Nature Astronomy erscheint (doi: 10.1038/s41550-021-01336-w).

Das Team, das die erste Studie durchgeführt hat, besteht aus S. Bagnulo (Armagh Observatory & Planetarium, UK [Armagh]), A. Cellino (INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, Italien), L. Kolokolova (Department of Astronomy, University of Maryland, US), R. Nežič (Armagh; Mullard Space Science Laboratory, University College London, UK; Centre for Planetary Science, University College London/Birkbeck, UK), T. Santana-Ros (Departamento de Fisica, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Universidad de Alicante, Spanien; Institut de Ciencies del Cosmos, Universitat de Barcelona, Spanien), G. Borisov (Armagh; Institute of Astronomy and National Astronomical Observatory, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgarien), A. A. Christou (Armagh), Ph. Bendjoya (Université Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, Laboratoire Lagrange, Nizza, Frankreich), und M. Devogele (Arecibo Observatory, University of Central Florida, US).

Das Team, das die zweite Studie durchführte, besteht aus Bin Yang (European Southern Observatory, Santiago, Chile [ESO Chile]), Aigen Li (Department of Physics and Astronomy, University of Missouri, Columbia, USA), Martin A. Cordiner (Astrochemistry Laboratory, NASA Goddard Space Flight Centre, USA und Department of Physics, Catholic University of America, Washington, DC, USA), Chin-Shin Chang (Joint ALMA Observatory, Santiago, Chile [JAO]), Olivier R. Hainaut (Europäische Südsternwarte, Garching, Deutschland), Jonathan P. Williams (Institute for Astronomy, University of Hawai'i, Honolulu, USA [IfA Hawai'i]), Karen J. Meech (IfA Hawai'i), Jacqueline V. Keane (IfA Hawai'i) und Eric Villard (JAO und ESO Chile).

Die ESO ist die wichtigste zwischenstaatliche Organisation für Astronomie in Europa und das bei weitem produktivste bodengebundene astronomische Observatorium der Welt. Sie hat 16 Mitgliedsstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich, sowie den Gaststaat Chile und Australien als strategischen Partner. Die ESO führt ein ehrgeiziges Programm durch, das sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb leistungsfähiger bodengebundener Beobachtungseinrichtungen konzentriert, die es Astronomen ermöglichen, wichtige wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Die ESO spielt auch eine führende Rolle bei der Förderung und Organisation der Zusammenarbeit in der astronomischen Forschung. Die ESO betreibt drei einzigartige Beobachtungsstandorte von Weltrang in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. In Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope und sein weltweit führendes Very Large Telescope Interferometer sowie zwei Durchmusterungsteleskope, VISTA, das im Infraroten arbeitet, und das VLT Survey Telescope im sichtbaren Licht. Ebenfalls am Paranal wird die ESO das Cherenkov Telescope Array South, das größte und empfindlichste Gammastrahlen-Observatorium der Welt, betreiben. Die ESO ist zudem ein wichtiger Partner bei zwei Anlagen auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones, in der Nähe des Paranal, baut die ESO das 39-Meter-Extremely Large Telescope, das ELT, das „das größte Auge der Welt am Himmel“ wird.

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), eine internationale astronomische Einrichtung, ist eine Partnerschaft der ESO, der U.S. National Science Foundation (NSF) und der National Institutes of Natural Sciences (NINS) of Japan in Zusammenarbeit mit der Republik Chile. ALMA wird von der ESO im Namen ihrer Mitgliedsstaaten, von der NSF in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) und dem Ministry of Science and Technology (MOST) und vom NINS in Zusammenarbeit mit der Academia Sinica (AS) in Taiwan und dem Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) finanziert. Bau und Betrieb von ALMA werden von der ESO im Auftrag ihrer Mitgliedsstaaten geleitet; vom National Radio Astronomy Observatory (NRAO), das von Associated Universities, Inc. (AUI) für Nordamerika und das National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) für Ostasien. Das Joint ALMA Observatory (JAO) übernimmt die einheitliche Leitung und das Management von Bau, Inbetriebnahme und Betrieb von ALMA.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Wissenschaftliche Artikel:

- Fotos vom VLT

- Fotos von ALMA

- Für Wissenschaftler: Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Stellen Sie Ihre Forschungsarbeit vor.

Kontaktinformationen

Stefano Bagnulo

Armagh Observatory and Planetarium

Armagh, UK

Tel: +44 (0)28 3752 3689

E-Mail: Stefano.Bagnulo@Armagh.ac.uk

Alberto Cellino

INAF Torino

Turin, Italy

Tel: +39 011 8101933

E-Mail: alberto.cellino@inaf.it

Ludmilla Kolokolova

Department of Astronomy, University of Maryland

College Park, Maryland, USA

Tel: +1-301-405-1539

E-Mail: lkolokol@umd.edu

Bin Yang

European Southern Observatory

Santiago, Chile

E-Mail: byang@eso.org

Olivier Hainaut

European Southern Observatory

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6752

Mobil: +49 151 2262 0554

E-Mail: ohainaut@eso.org

Bárbara Ferreira

European Southern Observatory

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: press@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2106de |

| Name: | 2I/Borisov |

| Typ: | Milky Way : Interplanetary Body : Comet |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Very Large Telescope |

| Instruments: | FORS2 |

| Science data: | 2021NatCo..12.1797B 2021NatAs...5..586Y |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.