Pressemitteilung

Neue Beobachtungen zeigen planetenbildende Scheibe, die von ihren drei Zentralsternen zerrissen wird

3. September 2020

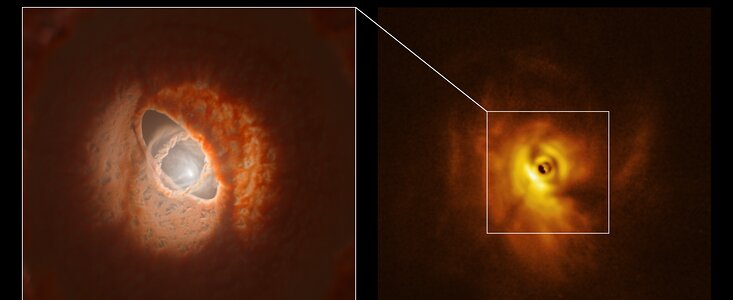

Astronomen haben den ersten direkten Beweis dafür gefunden, dass Gruppen von Sternen ihre planetenbildende Scheibe zerreißen können, sodass sie sich verformt und geneigte Ringe ausbildet. Diese neue Studie deutet auf die Möglichkeit hin, dass exotische Planeten, nicht unähnlich wie Tatooine in Star Wars, in verkippten Ringen innerhalb von verzerrten Scheiben um mehrere Sterne herum entstehen können. Die Ergebnisse beruhen auf Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (VLT der ESO) und dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA).

Unser Sonnensystem ist bemerkenswert flach, da alle Planeten in der gleichen Ebene kreisen. Aber das ist nicht immer der Fall, vor allem nicht bei planetenbildenden Scheiben um mehrere Sterne, wie das Objekt der neuen Studie: GW Orionis. Dieses System, das etwas mehr als 1300 Lichtjahre entfernt im Sternbild Orion liegt, hat drei Sterne und eine deformierte, auseinander gebrochene Scheibe, die diese Sterne umgibt.

„Unsere Bilder zeigen einen Extremfall, in dem die Scheibe überhaupt nicht flach ist, sondern sie sich verformt und einen schiefen Ring aufweist, der sich von der Scheibe gelöst hat“, sagt Stefan Kraus, Professor für Astrophysik an der Universität Exeter im Vereinigten Königreich, der die heute in der Zeitschrift Science veröffentlichte Studie leitete. Der schräge Ring befindet sich im inneren Teil der Scheibe in der Nähe der drei Sterne.

Die neue Untersuchung zeigt auch, dass dieser innere Ring 30 Erdmassen Staub enthält, die ausreichen könnten, um Planeten zu bilden. „Alle Planeten, die sich innerhalb des verkippten Rings bilden, werden den Stern auf stark schrägen Bahnen umkreisen. Wir prognostizieren, dass viele Planeten auf schrägen, weit auseinander liegenden Bahnen in zukünftigen Beobachtungskampagnen, zum Beispiel mit dem ELT, entdeckt werden“, sagt Teammitglied Alexander Kreplin von der Universität Exeter und bezieht sich dabei auf das Extremely Large Telescope der ESO, das noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb genommen werden soll. Da mehr als die Hälfte der Sterne am Himmel mit einem oder mehreren Begleitern geboren werden, ergibt sich daraus eine aufregende Perspektive: Es könnte eine unbekannte Population von Exoplaneten geben, die ihre Sterne auf sehr geneigten und weit entfernten Bahnen umkreisen.

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, hat das Team GW Orionis über 11 Jahre lang beobachtet. Um den Gravitationstanz der drei Sterne im System zu untersuchen und ihre Bahnen zu kartografieren, setzten sie ab 2008 die Instrumente AMBER und später GRAVITY am VLT-Interferometer der ESO in Chile ein, das das Licht von verschiedenen VLT-Teleskopen kombiniert. „Wir stellten fest, dass die drei Sterne nicht in der gleichen Ebene kreisen, sondern ihre Bahnen zueinander und zur Scheibe versetzt sind“, sagt Alison Young von den Universitäten Exeter und Leicester und Mitglied des Teams.

Sie beobachteten das System auch mit dem Instrument SPHERE am VLT der ESO und mit ALMA, bei dem die ESO Partner ist, und konnten den Innenring abbilden und seine Fehlausrichtung bestätigen. Mit dem SPHERE-Instrument der ESO konnten sie auch zum ersten Mal den Schatten sehen, den dieser Ring auf den Rest der Scheibe wirft. Dies half ihnen, die 3D-Form des Rings und der gesamten Scheibe zu ermitteln.

Das internationale Team, dem Forscher aus dem Vereinigten Königreich, Belgien, Chile, Frankreich und den USA angehören, kombinierte dann ihre ausführlichen Beobachtungen mit Computersimulationen, um zu verstehen, was mit dem System geschehen war. Zum ersten Mal konnten sie die beobachteten Verschiebungen eindeutig mit dem theoretischen „Scheibenzerreiß-Effekt“ in Verbindung bringen, der vermuten lässt, dass die gegenläufige Anziehungskraft von Sternen in verschiedenen Ebenen ihre Scheiben verformen und aufbrechen kann.

Ihre Simulationen zeigten, dass die Verlagerung in den Bahnen der drei Sterne dazu führen könnte, dass die Scheibe um die drei Sterne in verschiedene Ringe zerbricht, was genau das ist, was sie in ihren Beobachtungen sehen. Die beobachtete Form des inneren Rings stimmt auch mit Vorhersagen aus numerischen Simulationen darüber überein, wie die Scheibe zerfallen würde.

Interessanterweise ist ein anderes Team, das dasselbe System mit ALMA untersucht hat, der Meinung, dass ein weiterer Faktor erforderlich ist, um das System zu verstehen. „Wir denken, dass das Vorhandensein eines Planeten zwischen diesen Ringen notwendig ist, um zu erklären, warum die Scheibe auseinander gerissen ist“, sagt Jiaqing Bi von der Universität von Victoria in Kanada, der eine Studie über GW Orionis leitete, die im Mai dieses Jahres in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde. Sein Team identifizierte drei Staubringe in den ALMA-Beobachtungen, wobei der äußerste Ring der größte ist, der jemals bei planetenbildenden Scheiben beobachtet wurde.

Zukünftige Beobachtungen mit dem ELT der ESO und anderen Teleskopen könnten den Astronomen helfen, die Natur von GW Orionis vollständig zu enträtseln und junge Planeten zu entdecken, die sich um seine drei Sterne bilden.

Weitere Informationen

Diese Forschung erschien im Artikel „A triple star system with a misaligned and warped circumstellar disk shaped by disk tearing“ in Science (doi: 10.1126/science.aba4633).

Das Team besteht aus Stefan Kraus (University of Exeter, School of Physics & Astronomy, UK [Exeter]), Alexander Kreplin (Exeter), Alison K. Young (Exeter und School of Physics and Astronomy, University of Leicester, UK), Matthew R. Bate (Exeter), John D. Monnier (University of Michigan, USA [Michigan]), Tim J. Harries (Exeter), Henning Avenhaus (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg, Deutschland), Jacques Kluska (Exeter und Instituut voor Sterrenkunde, KU Leuven, Belgien [KU Leuven]), Anna S. E. Laws (Exeter), Evan A. Rich (Michigan), Matthew Willson (Exeter und Georgia State University, USA), Alicia N. Aarnio (University of North Carolina Greensboro, USA), Fred C. Adams (Michigan), Sean M. Andrews (Zentrum für Astrophysik | Harvard & Smithsonian, USA [CfA]), Narsireddy Anugu (Exeter, Michigan und Steward Observatory, University of Arizona, USA), Jaehan Bae (Michigan und Carnegie Institution for Science, Washington, USA), Theo ten Brummelaar (The CHARA Array of Georgia State University, Kalifornien, USA), Nuria Calvet (Michigan), Michel Cure (Instituto de Fisica y Astronomia, Universidad de Valparaiso, Chile), Claire L. Davies (Exeter), Jacob Ennis (Michigan), Catherine Espaillat (Michigan und Boston University, USA), Tyler Gardner (Michigan), Lee Hartmann (Michigan), Sasha Hinkley (Exeter), Aaron Labdon (Exeter), Cyprien Lanthermann (KU Leuven), Jean-Baptiste LeBouquin (Michigan und Université Grenoble Alpes, CNRS, IPAG, Frankreich), Gail H. Schaefer (CHARA), Benjamin R. Setterholm (Michigan), David Wilner (CfA) und Zhaohuan Zhu (Universität von Nevada, USA).

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Die Organisation hat 16 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Hinzu kommen das Gastland Chile und Australien als strategischer Partner. Die ESO führt ein ehrgeiziges Programm durch, das sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb leistungsfähiger bodengebundener Beobachtungseinrichtungen konzentriert, die es Astronomen ermöglichen, wichtige wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope (VLT) und das weltweit führende Very Large Telescope Interferometer sowie zwei Durchmusterungsteleskope: VISTA im Infrarotbereich und das VLT Survey Telescope (VST) für sichtbares Licht. Am Paranal wird die ESO zukünftig außerdem das Cherenkov Telescope Array South beherbergen und betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlenobservatorium der Welt. Die ESO ist zusätzlich einer der Hauptpartner bei zwei Projekten auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das Extremely Large Telescope (ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Wissenschaftlicher Artikel

- Interaktives 3D-Modell der Scheibenstruktur und der Umlaufbahn der Sterne des Dreifachsystems GW Orionis, wie es aus den Beobachtungen abgeleitet wurde (Mit Acrobat Reader öffnen, um interaktive Elemente richtig anzuzeigen)

- Fotos vom VLT

- Fotos von ALMA

- Für Wissenschaftler: Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Stellen Sie Ihre Forschungsarbeit vor.

Kontaktinformationen

Stefan Kraus

Associate Professor in Astrophysics, University of Exeter

Exeter, UK

Tel: +44 1392 724125

E-Mail: S.Kraus@exeter.ac.uk

Alexander Kreplin

Postdoctoral Research Fellow, University of Exeter

Exeter, UK

Tel: +44 1392 725571

E-Mail: A.Kreplin@exeter.ac.uk

Alison Young

Postdoctoral Research Associate, University of Leicester

Leicester, UK

Tel: +44 116 3736281

E-Mail: alison.young@leicester.ac.uk

Bárbara Ferreira

ESO Public Information Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: pio@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso2014de |

| Name: | GW Orionis |

| Typ: | Milky Way : Star : Grouping : Triple Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary |

| Facility: | Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Very Large Telescope, Very Large Telescope Interferometer |

| Instruments: | AMBER, GRAVITY, SPHERE |

| Science data: | 2020Sci...369.1233K |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.