Pressemitteilung

Erster Gasplanet um Weißen Zwerg gefunden

ESO-Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Neptun-ähnliche Exoplanet verdampft

4. Dezember 2019

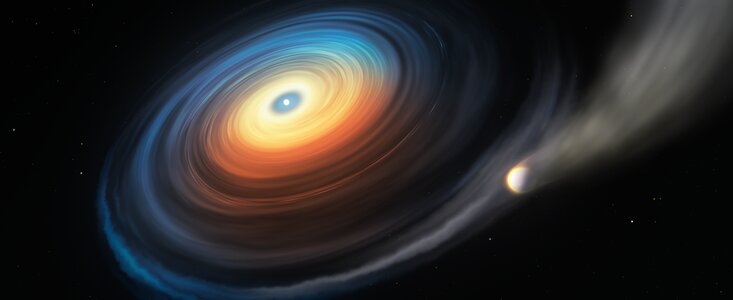

Erstmals haben Wissenschaftler mit dem Very Large Telescope der ESO Beweise für einen Gasplaneten gefunden, der in Verbindung mit einem Weißen Zwergstern steht. Der Planet umkreist den heißen Weißen Zwerg, den Überrest eines sonnenähnlichen Sterns, in geringer Entfernung, wodurch seine Atmosphäre abgetragen wird und eine Gasscheibe um den Stern bildet. Dieses einzigartige System deutet darauf hin, wie unser eigenes Sonnensystem in ferner Zukunft aussehen könnte.

„Es war eine dieser zufälligen Entdeckungen“, sagt der Forscher Boris Gänsicke von der University of Warwick in Großbritannien, der die Studie leitete, die heute in Nature veröffentlicht wurde. Die Forschungsgruppe hatte etwa 7000 Weiße Zwerge inspiziert, die im Rahmen des Sloan Digital Sky Survey beobachtet wurden. Sie fanden heraus, dass einer davon einzigartig ist. Durch die Analyse der geringen Schwankungen des Sternlichts fanden sie Spuren von chemischen Elementen in Mengen, die Wissenschaftler noch nie zuvor bei einem Weißen Zwerg beobachtet hatten. „Wir wussten, dass in diesem System etwas Außergewöhnliches vor sich gehen musste, und spekulierten, dass es sich um eine Art planetarischen Überrest handeln könnte.“

Um eine bessere Vorstellung von den Eigenschaften dieses ungewöhnlichen Sterns mit dem Namen WDJ0914+1914 zu bekommen, analysierte das Team ihn mit dem X-Shooter-Instrument des Very Large Telescope der ESO in der chilenischen Atacama-Wüste. Diese Folgebeobachtungen bestätigten die Anwesenheit von Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel nahe des Weißen Zwerges. Bei der Analyse der Details in den Spektren entdeckte die Wissenschaftler, dass sich diese Elemente in einer Scheibe aus Gas befinden, die auf den Weißen Zwerg einfällt und nicht vom Stern selbst kommt.

„Es dauerte einige Wochen, bis wir herausfanden, dass der einzige Weg, eine solche Scheibe zu erzeugen, das Verdampfen eines riesigen Planeten ist“, sagte Matthias Schreiber von der Universität Valparaiso in Chile, der die vergangene und zukünftige Entwicklung dieses Systems berechnete. Sowohl er als auch Gänsicke kommen aus Deutschland und haben dort promoviert.

Die nachgewiesenen Mengen an Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel ähneln denen in den tiefen atmosphärischen Schichten von eisigen, riesigen Planeten wie Neptun und Uranus. Befände sich die Bahn eines solchen Planeten in der Nähe eines heißen Weißen Zwerges, würde die extreme ultraviolette Strahlung des Sterns seine äußeren Schichten abstreifen. Ein Teil dieses abgetragenen Gases würde sich zu einer Scheibe verwirbeln, die ihrerseits auf den Weißen Zwerg fällt. Das ist es, was Wissenschaftler um WDJ0914+1914 herum sehen: der erste verdampfende Planet, der einen Weißen Zwerg umkreist.

Durch die Kombination von Beobachtungsdaten mit theoretischen Modellen konnte die Gruppe von Astronomen aus Großbritannien, Chile und Deutschland ein klareres Bild von diesem einzigartigen System zeichnen. Der Weiße Zwerg ist klein und mit 28 000 Grad Celsius (fünfmal so hoch wie die Temperatur der Sonne) extrem heiß. Im Gegensatz dazu ist der Planet eisig und groß – mindestens doppelt so groß wie der Stern. Da er den heißen Weißen Zwerg aus nächster Nähe umkreist und ihn in nur 10 Tagen umrundet, blasen die hochenergetischen Photonen des Sterns allmählich die Atmosphäre des Planeten davon. Der größte Teil des Gases entweicht, aber ein Teil wird in eine Scheibe gezogen, die mit einer Rate von 3000 Tonnen pro Sekunde in den Stern strömt. Es ist diese Scheibe, die den sonst verborgenen neptunähnlichen Planeten sichtbar macht.

„Das ist das erste Mal, dass wir die Mengen an Gasen wie Sauerstoff und Schwefel in der Scheibe messen können, was Hinweise auf die Zusammensetzung von Exoplaneten-Atmosphären gibt“, sagt Odette Toloza von der Universität Warwick, die ein Modell für die Gasscheibe um den Weißen Zwerg herum entwickelte.

„Die Entdeckung eröffnet auch ein neues Fenster zum endgültigen Schicksal der Planetensysteme“, ergänzt Gänsicke.

Sterne wie unsere Sonne verbrennen den größten Teil ihres Lebens lang Wasserstoff in ihren Kernen. Sobald ihnen dieser Treibstoff ausgeht, blähen sie sich zu Roten Riesen auf, werden hundertmal größer und verschlingen nahegelegene Planeten. Im Falle des Sonnensystems gehören dazu Merkur, Venus und sogar die Erde, die alle von der Rote-Riesen-Sonne in etwa 5 Milliarden Jahren verschlungen werden. Schließlich verlieren sonnenähnliche Sterne ihre äußeren Schichten und hinterlassen nur noch einen ausgebrannten Kern, einen Weißen Zwerg. Solche stellaren Überreste können noch Planeten beherbergen, und man vermutet, dass viele dieser Sternensysteme in unserer Galaxie existieren. Bislang hatten Wissenschaftler jedoch noch nie Belege für einen überlebenden Gasplaneten um einen Weißen Zwerg gefunden. Der Nachweis eines Exoplaneten im Orbit um WDJ0914+1914, der sich etwa 1500 Lichtjahre entfernt im Sternbild Krebs befindet, könnte der erste von vielen solcher Sterne sein.

Nach Angaben der Forscher umkreist der Exoplanet, der nun mit Hilfe des X-Shooters der ESO gefunden wurde, den Weißen Zwerg in einer Entfernung von nur 10 Millionen Kilometern oder dem 15-fachen Sonnenradius. Der Planet hätte sich daher inmitten des Roten Riesen befinden müssen. Die ungewöhnliche Position des Planeten legt nahe, dass sich der Planet irgendwann, nachdem der Wirtsstern zu einem Weißen Zwerg geworden ist, näher an ihn herangearbeitet hat. Die Astronomen sind der Ansicht, dass diese neue Umlaufbahn das Ergebnis von gravitativen Wechselwirkungen mit anderen Planeten im System sein könnte, was bedeutet, dass mehr als ein Planet den gewaltsamen Übergang seines Wirtssterns überlebt haben könnte.

„Bis vor kurzem dachten nur sehr wenige Astronomen über das Schicksal von Planeten nach, die sterbende Sterne umkreisen. Diese Entdeckung eines Planeten, der sich um einen ausgebrannten Sternenkern dreht, zeigt eindrucksvoll, dass das Universum unseren Geist immer wieder herausfordert, über unsere etablierten Ideen hinauszugehen“, schließt Gänsicke.

Weitere Informationen

Diese Forschung wurde in einem Artikel vorgestellt, der in der Zeitschrift Nature erscheint (https://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1789-8).

Das Team besteht aus Boris Gänsicke (Department of Physics & Centre for Exoplanets and Habitability, University of Warwick, Großbritannien), Matthias Schreiber (Institute of Physics and Astronomy, Millennium Nucleus for Planet Formation, Valparaiso University, Chile), Odette Toloza (Department of Physics, University of Warwick, Großbritannien), Nicola Gentile Fusillo (Department of Physics, University of Warwick, Großbritannien), Detlev Koester (Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Kiel, Deutschland) und Christopher Manser (Department of Physics, University of Warwick, Großbritannien).

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Die Organisation hat 16 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Hinzu kommen das Gastland Chile und Australien als strategischer Partner. Die ESO führt ein ehrgeiziges Programm durch, das sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb leistungsfähiger bodengebundener Beobachtungseinrichtungen konzentriert, die es Astronomen ermöglichen, wichtige wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO das Very Large Telescope (VLT) und das weltweit führende Very Large Telescope Interferometer sowie zwei Durchmusterungsteleskope: VISTA im Infrarotbereich und das VLT Survey Telescope (VST) für sichtbares Licht. Am Paranal wird die ESO zukünftig außerdem das Cherenkov Telescope Array South beherbergen und betreiben, das größte und empfindlichste Gammastrahlenobservatorium der Welt. Die ESO ist zusätzlich einer der Hauptpartner bei zwei Projekten auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das Extremely Large Telescope (ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

Kontaktinformationen

Boris Gänsicke

University of Warwick

UK

Tel: +44 247 657 4741

E-Mail: boris.gaensicke@warwick.ac.uk

Matthias Schreiber

Valparaiso University

Chile

Tel: +56 32 299 5518

E-Mail: matthias.schreiber@uv.cl

Odette Toloza

University of Warwick

UK

E-Mail: odette.toloza@warwick.ac.uk

Nicola Gentile Fusillo (study co-author)

European Southern Observatory and University of Warwick

Germany

Tel: +49 8932 0067 50

Mobil: +44 7476 9595 49

E-Mail: ngentile@eso.org

Christopher Manser (study co-author)

University of Warwick

UK

Tel: +44 7516 8167 53

E-Mail: c.manser@warwick.ac.uk

Bárbara Ferreira

ESO Public Information Officer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6670

Mobil: +49 151 241 664 00

E-Mail: pio@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1919de |

| Name: | WDJ0914+1914 |

| Typ: | Milky Way : Star : Circumstellar Material : Planetary System |

| Facility: | Very Large Telescope |

| Instruments: | X-shooter |

| Science data: | 2019Natur.576...61G |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.