Pressemitteilung

Erstes bestätigtes Bild eines neugeborenen Planeten vom VLT der ESO

Spektrum macht Wolken-Atmosphäre sichtbar

2. Juli 2018

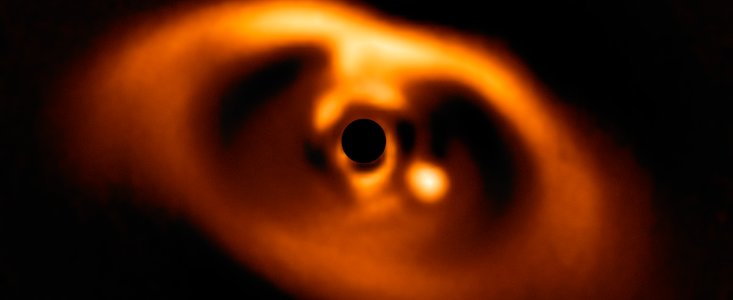

SPHERE, ein Instrument zur Planetensuche am Very Large Telescope der ESO, hat das erste bestätigte Bild eines Planeten aufgenommen, der sich in der Staubscheibe um einen jungen Stern gebildet hat. Der junge Planet pflügt sich seinen Weg durch die primordiale Scheibe aus Gas und Staub um den sehr jungen Stern PDS 70. Die Daten deuten darauf hin, dass die Atmosphäre des Planeten Wolken enthält.

Astronomen unter Leitung einer Gruppe vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg haben eine spektakuläre Momentaufnahme der Planetenbildung um den jungen Zwergstern PDS 70 aufgenommen. Mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO – einem der leistungsfähigsten Instrumente zur Planetensuche überhaupt – hat das internationale Team die erste hieb- und stichfeste Detektion eines jungen Planeten namens PDS 70b machen können, der sich seinen Weg durch das den jungen Stern umgebende planetenbildende Material gräbt [1].

Das SPHERE-Instrument ermöglichte es dem Team auch, die Helligkeit des Planeten bei verschiedenen Wellenlängen zu messen, wodurch Eigenschaften seiner Atmosphäre abgeleitet werden konnten.

Der Planet hebt sich in den neuen Beobachtungen sehr deutlich ab, sichtbar als heller Punkt rechts vom geschwärzten Bildmittelpunkt. Er befindet sich etwa drei Milliarden Kilometer von seinem Zentralstern entfernt, was in etwa der Entfernung zwischen Uranus und der Sonne entspricht. Die Analyse zeigt, dass PDS 70b ein großer Gasplanet mit einer Masse ist, die mehrere Male größer ist als die des Jupiters. Die Oberfläche des Planeten hat eine Temperatur von etwa 1000°C und ist damit viel heißer als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem.

Der dunkle Bereich in der Bildmitte ist auf einen Koronografen zurückzuführen, eine Maske, die das blendend helle Licht des Zentralsterns blockiert und es den Astronomen erlaubt, seine viel schwächere Scheibe und seinen planetaren Begleiter zu erkennen. Ohne diese Maske wäre das schwache Licht des Planeten vom intensiven Leuchten von PDS 70 völlig überstrahlt.

"Diese Scheiben um junge Sterne müssen die Geburtsorte von Planeten sein, aber bisher haben nur wenige Beobachtungen Hinweise auf junge Planeten in ihnen gezeigt", erklärt Miriam Keppler, die das Team bei der Entdeckung des noch entstehenden Planeten um PDS 70 geleitet hat. "Das Problem ist, dass die meisten dieser Planetenkandidaten bisher auch einfach nur Strukturen in der Scheibe sein könnten."

Die Entdeckung des jungen Begleiters von PDS 70 ist ein spannendes wissenschaftliches Ergebnis, das bereits weitere Untersuchungen nach sich gezogen hat. Ein zweites Team, bei dem auch viele der Astronomen aus dem Entdeckerteam beteiligt waren, darunter auch Keppler, hat in den vergangenen Monaten Nachfolgebeobachtungen angestellt, um den planetaren Begleiter von PDS 70 genauer zu untersuchen. Sie machten nicht nur die eindrucksvoll scharfe, hier gezeigte Aufnahme des Planeten, sondern konnten zusätzlich auch ein Spektrum des Planeten gewinnen. Die Analyse dieses Spektrums ergab, dass seine Atmosphäre von Wolken durchzogen ist.

Der planetare Begleiter von PDS 70 hat um den Stern eine sogenannte Übergangsscheibe geformt – eine protoplanetare Scheibe mit einem riesigen "Loch" in der Mitte. Diese inneren Lücken sind bereits seit Jahrzehnten bekannt und man hatte schon zuvor spekuliert, dass sie durchdie Wechselwirkung der Scheibe mit einem Planeten entstanden sind. Jetzt können wir den Planeten zum ersten Mal sehen.

"Miriams Ergebnisse haben uns ein neues Fenster zu den komplexen und schlecht verstandenen Anfangsstadien der planetaren Evolution geöffnet", kommentiert André Müller, Leiter des zweiten Teams zur Erforschung des jungen Planeten. "Wir müssen einen Planeten in der Scheibe eines jungen Sterns beobachten, um die Prozesse hinter der Planetenbildung wirklich zu verstehen." Durch die Bestimmung der atmosphärischen und physikalischen Eigenschaften des Planeten können die Astronomen theoretische Modelle der Planetenbildung testen.

Der Blick auf die staubbedeckte Geburt eines Planeten war nur Dank der beeindruckenden technologischen Möglichkeiten des ESO-Instruments SPHERE möglich, das Exoplaneten und Scheiben in der Nähe von Sternen mit einer Technik untersucht, die als Hochkontrast-Abbildung bezeichnet wird – eine große Herausforderung. Selbst wenn man das Licht eines Sterns mit einem Koronografen blockiert, muss SPHERE mit ausgeklügelten Beobachtungsstrategien und Datenverarbeitungstechniken das Signal der schwachen planetaren Begleiter um helle junge Sterne [2] bei mehreren Wellenlängen und Epochen herausfiltern.

Thomas Henning, Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie und Leiter der Teams, fasst das wissenschaftliche Abenteuer zusammen: "Nach mehr als einem Jahrzehnt enormer Anstrengungen, diese High-Tech-Maschine zu bauen, ermöglicht uns SPHERE nun, Planeten direkt bei ihrer Entstehung zu finden und zu studieren!"

Endnoten

[1] Die Scheiben- und Planetenbilder sowie das Planetenspektrum wurden im Rahmen der beiden Vermessungsprogramme SHINE (SpHere INfrared survey for Exoplanets) und DISK (sphere survey for circumstellar DISK) aufgenommen. Ziel von SHINE ist es, 600 junge, nahe gelegene Sterne im nahen Infrarot mit dem hohen Kontrast und der hohen Winkelauflösung von SPHERE abzubilden, um neue Exoplaneten bzw. ganze Planetensysteme zu entdecken und zu charakterisieren. DISK erforscht bekannte, junge Planetensysteme und ihre zirkumstellaren Scheiben, um die Ausgangsbedingungen der Planetenbildung und die Entwicklung planetarer Strukturen zu untersuchen.

[2] Um das schwache Signal des Planeten neben dem hellen Stern sichtbar zu machen, verwenden Astronomen eine ausgeklügelte Methode, die von der Rotation der Erde profitiert. In diesem Beobachtungsmodus nimmt SPHERE über einen Zeitraum von mehreren Stunden kontinuierlich Bilder des Sterns auf, wobei das Instrument so stabil wie möglich gehalten wird. Infolgedessen scheint sich der Planet langsam zu drehen und seine Position auf dem Bild in Bezug auf das Beugungsscheibchen des Sterns zu ändern. Mit aufwendigen numerischen Algorithmen werden die einzelnen Bilder dann so kombiniert, dass alle Teile des Bildes, die sich während der Beobachtung nicht zu bewegen scheinen, wie das Signal vom Stern selbst, gefiltert werden. So bleiben nur diejenigen übrig, die sich scheinbar bewegen – und den Planeten sichtbar machen.

Weitere Informationen

Die hier präsentierten Forschungsergebnisse sind in zwei Fachartikeln mit den Titeln “Discovery of a planetary-mass companion within the gap of the transition disk around PDS 70” und “Orbital und atmospheric characterization of the planet within the gap of the PDS 70 transition disk” dargestellt, die in der Fachzeitschrift in Astronomy & Astrophysics erscheinen werden.

Das Team hinter der Entdeckung besteht aus M. Keppler (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Benisty (Univ. Grenoble, Frankreich und Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Chile), A. Müller (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), Th. Henning (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), R. van Boekel (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), F. Cantalloube (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), C. Ginski (Sterrewacht Leiden, Niederlande), R.G. van Holstein (Sterrewacht Leiden, Niederlande), A.-L. Maire (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), A. Pohl (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Samlund (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), H. Avenhaus (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, Großbritannien), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, Frankreich), J. de Boer (Sterrewacht Leiden, Niederlande), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble, Frankreich), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankreich und CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Frankreich), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), N. Pawellek (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), T. Stolker (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankreich), T. Birnstiel (Universitätssternwarte München, Faakultät für Physik, Ludwig-Maximilians- Universität München), W. Brundner (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), G. Chauvin (Univ. Grenoble, Frankreich und Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, Chile), M. Feldt (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Flock (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA und Kavli Institute For Theoretical Physics, University of California, USA), J. Girard (Univ. Grenoble, Frankreich und ESO, Chile), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), J. Hagelberg (Univ. Grenoble, Frankreich), A. Isella (Rice University, Department of Physics und Astronomy, USA), M. Janson (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg und Department of Astronomy, Stockholm University, Sweden), A. Juhasz (Institute of Astronomy, Cambridge, Großbritannien), J. Kemmer (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), Q. Kral (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankreich und Institute of Astronomy, Cambridge, Großbritannien), A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble, Frankreich), R. Launhardt (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), G. Marleau (Institut für Astronomie und Astrophysik, Eberhard Karls Universität Tübingen und Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg) A. Matter (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Frankreich), F. Ménard (Univ. Grenoble, Frankreich), J. Milli (ESO, Chile), P. Mollière (Sterrewacht Leiden, Niederlande), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, Schweiz), J. Olofsson (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg, Instituto de Física y Astronomía, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, Chile, und Núcleo Milenio Formación Planetaria - NPF, Universidad de Valparaíso, Chile), L. Pérez (Max-Planck-Institute for Astronomy, Bonn und Universidad de Chile, Departamento de Astronomia, Chile), P. Pinilla (Department of Astronomy/Steward Observatory, University of Arizona, USA), C. Pinte (Univ. Grenoble, Frankreich, UMI-FCA, CNRS/INSU, Frankreich (UMI 3386), und Dept. de Astronomía, Universidad de Chile und Monash Centre for Astrophysics (MoCA) und School of Physics und Astronomy, Monash University, Australien), S. Quanz (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), T. Schmidt (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), S. Udry (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), Z. Wahhaj (ESO, Chile), J. Williams (Institute for Astronomy, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA), A. Zurlo (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich, Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile), E. Buenzli (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), M. Cudel (Univ. Grenoble, Frankreich), R. Galicher (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), M. Kasper (ESO), J. Lannier (Univ. Grenoble, Frankreich), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien und INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Chile), D. Mouillet (Univ. Grenoble, Frankreich), S. Peretti (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), C. Perrot (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankreich), G. Salter (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), F. Wildi (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), L. Abe (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankreich), J. Antichi (INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), J.-C. Augereau (Univ. Grenoble, Frankreich), P. Baudoz (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankreich), J.-L. Beuzit (Univ. Grenoble, Frankreich), P. Blanchard (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), S. S. Brems (Landessternwarte Königstuhl, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg), M. Carle (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), A. Cheetham (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), A. Costille (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), A. Delboulbé (Univ. Grenoble, Frankreich), C. Dominik (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, The Netherlunds), P. Feautrier (Univ. Grenoble, Frankreich), L. Gluck (Univ. Grenoble, Frankreich), D. Gisler (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), Y. Magnard (Univ. Grenoble, Frankreich), D. Maurel (Univ. Grenoble, Frankreich), M. Meyer (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), T. Moulin (Univ. Grenoble, Frankreich), T. Buey (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), A. Baruffolo (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), A. Bazzon (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), V. De Caprio (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italien), M. Carbillet (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankreich), E. Cascone (INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Italien), R. Claudi (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), K. Dohlen (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), D. Fantinel (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), T. Fusco (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankreich), E. Giro (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), C. Gry (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), N. Hubin (ESO), E. Hugot (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), M. Jaquet (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), D. Le Mignant (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), M. Llored (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), O. Möller-Nilsson (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), F. Madec (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), P. Martinez (Université Côte d’Azur, OCA, CNRS, Lagrange, Frankreich), L. Mugnier (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankreich), A. Origné (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), P. Puget (Univ. Grenoble, Frankreich), D. Perret (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), J. Pragt (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, The Netherlunds), F. Rigal (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, The Netherlunds), R. Roelfsema (NOVA Optical Infrared Instrumentation Group, Dwingeloo, The Netherlunds), A. Pavlov (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), C. Petit (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankreich), G. Rousset (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), J. Ramos (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), P. Rabou (Univ. Grenoble, Frankreich), S. Rochat (Univ. Grenoble, Frankreich), A. Roux (Univ. Grenoble, Frankreich), B. Salasnich (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien),C. Soenke (ESO), E. Stadler (Univ. Grenoble, Frankreich), J.-F. Sauvage (ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), Frankreich), M. Suarez ( INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Italien), A. Sevin (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), M. Turatto (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), L. Weber (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz).

Das Team hinter der Analyse zur Charakterisierung des PLaneten besteht aus A. Müller (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Keppler (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), Th. Henning (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Samlund (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), G. Chauvin (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich und Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Chile, Chile), H. Beust (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), A.-L. Maire (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), K. Molaverdikhani (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), R. van Boekel (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), M. Benisty (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich und Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía, CNRS/INSU Universidad de Chile, Chile), A. Boccaletti (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), M. Bonnefoy (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), F. Cantalloube (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), B. Charnay (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), J.-L. Baudino (Department of Physics, University of Oxford, Großbritannien), M. Gennaro (Space Telescope Science Institute, USA), Z. C. Long (Space Telescope Science Institute, USA), A. Cheetham (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), S. Desidera (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), M. FeldMiriam (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), T. Fusco (DOTA, ONERA, Université Paris Saclay, und Aix Marseille Université, CNRS, LAM Marseille, Frankreich), J. Girard (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich und Space Telescope Science Institute, USA), R. Gratton (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), J. Hagelberg (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), M. Janson (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg und Department of Astronomy, Stockholm University, Sweden), A.-M. Lagrange (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), M. Langlois (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Marseille, Frankreich und CRAL, UMR 5574, CNRS, Université de Lyon, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Frankreich), C. Lazzoni (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), R. Ligi (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, Italien), F. Ménard (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), D. Mesa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien und INCT, Universidad De Atacama, Copiapó, Atacama, Chile), M. Meyer (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz und Department of Astronomy, University of Michigan, USA), P. Mollière (Sterrewacht Leiden, Universität Leiden, Niederlande), C. Mordasini (Physikalisches Institut, Universität Bern, Schweiz), T. Moulin (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), A. Pavlov (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), N. Pawellek (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg und Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy und Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Hungary), S. Quanz (Institute for Particle Physics und Astrophysics, ETH Zurich, Schweiz), J. Ramos (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg), D. Rouan (LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC, Univ. Paris 06, Univ. Paris Diderot, Frankreich), E. Sissa (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, Italien), E. Stadler (Univ. Grenoble Alpes, Frankreich), A. Vigan (Aix Marseille Univ, CNRS, LAM, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Frankreich), Z. Wahhaj (ESO, Chile), L. Weber (Observatoire de Geneve, Universität Genf, Schweiz), A. Zurlo (Núcleo de Astronomía, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile, Escuela de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Diego Portales, Chile).

Die Europäische Südsternwarte (engl. European Southern Observatory, kurz ESO) ist die führende europäische Organisation für astronomische Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Die Organisation hat 15 Mitgliedsländer: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Tschechische Republik. Hinzu kommen das Gastland Chile und Australien als strategischer Partner. Die ESO ermöglicht astronomische Spitzenforschung, indem sie leistungsfähige bodengebundene Teleskope entwirft, konstruiert und betreibt. Auch bei der Förderung internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Astronomie spielt die Organisation eine maßgebliche Rolle. Die ESO verfügt über drei weltweit einzigartige Beobachtungsstandorte in Chile: La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal betreibt die ESO mit dem Very Large Telescope (VLT) das weltweit leistungsfähigste Observatorium für Beobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und zwei Teleskope für Himmelsdurchmusterungen: VISTA, das größte Durchmusterungsteleskop der Welt, arbeitet im Infraroten, während das VLT Survey Telescope (VST) für Himmelsdurchmusterungen ausschließlich im sichtbaren Licht konzipiert ist. Die ESO ist außerdem einer der Hauptpartner bei zwei Projekten auf Chajnantor, APEX und ALMA, dem größten astronomischen Projekt überhaupt. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die ESO zur Zeit das Extremely Large Telescope (ELT) mit 39 Metern Durchmesser, das einmal das größte optische Teleskop der Welt werden wird.

Die Übersetzungen von englischsprachigen ESO-Pressemitteilungen sind ein Service des ESO Science Outreach Network (ESON), eines internationalen Netzwerks für astronomische Öffentlichkeitsarbeit, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren aus allen ESO-Mitgliedsländern (und einigen weiteren Staaten) vertreten sind. Deutscher Knoten des Netzwerks ist das Haus der Astronomie in Heidelberg.

Links

- Fachartikel:

- Fotos vom VLT

Kontaktinformationen

Miriam Keppler

Max Planck Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

Tel: +49 6221 528 203

E-Mail: keppler@mpia.de

André Müller

Max Planck Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

Tel: +49 6221 528 227

E-Mail: amueller@mpia.de

Thomas Henning

Max Planck Institute for Astronomy

Heidelberg, Germany

Tel: +49 6221 528 200

E-Mail: henning@mpia.de

Mariya Lyubenova

ESO Outreach Astronomer

Garching bei München, Germany

Tel: +49 89 3200 6188

E-Mail: mlyubeno@eso.org

Markus Nielbock (Pressekontakt Deutschland)

ESO Science Outreach Network

und Haus der Astronomie

Heidelberg, Deutschland

Tel: +49 6221 528-134

E-Mail: eson-germany@eso.org

Über die Pressemitteilung

| Pressemitteilung Nr.: | eso1821de |

| Name: | PDS 70 |

| Typ: | Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary |

| Facility: | Very Large Telescope |

| Instruments: | SPHERE |

| Science data: | 2018A&A...617L...2M 2018A&A...617A..44K |

Our use of Cookies

We use cookies that are essential for accessing our websites and using our services. We also use cookies to analyse, measure and improve our websites’ performance, to enable content sharing via social media and to display media content hosted on third-party platforms.

ESO Cookies Policy

The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) is the pre-eminent intergovernmental science and technology organisation in astronomy. It carries out an ambitious programme focused on the design, construction and operation of powerful ground-based observing facilities for astronomy.

This Cookies Policy is intended to provide clarity by outlining the cookies used on the ESO public websites, their functions, the options you have for controlling them, and the ways you can contact us for additional details.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored on your device by websites you visit. They serve various purposes, such as remembering login credentials and preferences and enhance your browsing experience.

Categories of cookies we use

Essential cookies (always active): These cookies are strictly necessary for the proper functioning of our website. Without these cookies, the website cannot operate correctly, and certain services, such as logging in or accessing secure areas, may not be available; because they are essential for the website’s operation, they cannot be disabled.

Functional Cookies: These cookies enhance your browsing experience by enabling additional features and personalization, such as remembering your preferences and settings. While not strictly necessary for the website to function, they improve usability and convenience; these cookies are only placed if you provide your consent.

Analytics cookies: These cookies collect information about how visitors interact with our website, such as which pages are visited most often and how users navigate the site. This data helps us improve website performance, optimize content, and enhance the user experience; these cookies are only placed if you provide your consent. We use the following analytics cookies.

Matomo Cookies:

This website uses Matomo (formerly Piwik), an open source software which enables the statistical analysis of website visits. Matomo uses cookies (text files) which are saved on your computer and which allow us to analyze how you use our website. The website user information generated by the cookies will only be saved on the servers of our IT Department. We use this information to analyze www.eso.org visits and to prepare reports on website activities. These data will not be disclosed to third parties.

On behalf of ESO, Matomo will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage.

Matomo cookies settings:

Additional Third-party cookies on ESO websites: some of our pages display content from external providers, e.g. YouTube.

Such third-party services are outside of ESO control and may, at any time, change their terms of service, use of cookies, etc.

YouTube: Some videos on the ESO website are embedded from ESO’s official YouTube channel. We have enabled YouTube’s privacy-enhanced mode, meaning that no cookies are set unless the user actively clicks on the video to play it. Additionally, in this mode, YouTube does not store any personally identifiable cookie data for embedded video playbacks. For more details, please refer to YouTube’s embedding videos information page.

Cookies can also be classified based on the following elements.

Regarding the domain, there are:

- First-party cookies, set by the website you are currently visiting. They are stored by the same domain that you are browsing and are used to enhance your experience on that site;

- Third-party cookies, set by a domain other than the one you are currently visiting.

As for their duration, cookies can be:

- Browser-session cookies, which are deleted when the user closes the browser;

- Stored cookies, which stay on the user's device for a predetermined period of time.

How to manage cookies

Cookie settings: You can modify your cookie choices for the ESO webpages at any time by clicking on the link Cookie settings at the bottom of any page.

In your browser: If you wish to delete cookies or instruct your browser to delete or block cookies by default, please visit the help pages of your browser:

Please be aware that if you delete or decline cookies, certain functionalities of our website may be not be available and your browsing experience may be affected.

You can set most browsers to prevent any cookies being placed on your device, but you may then have to manually adjust some preferences every time you visit a site/page. And some services and functionalities may not work properly at all (e.g. profile logging-in, shop check out).

Updates to the ESO Cookies Policy

The ESO Cookies Policy may be subject to future updates, which will be made available on this page.

Additional information

For any queries related to cookies, please contact: pdprATesoDOTorg.

As ESO public webpages are managed by our Department of Communication, your questions will be dealt with the support of the said Department.